「固定残業制の会社はやめておけ」友人が熱弁するのですが、理由は何でしょうか?

配信日: 2023.11.27

行政書士

2級ファイナンシャルプランナー

大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。

現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。

広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

固定残業制の概要

固定残業制とは、一定時間分の残業代が毎月「固定残業代」として支給される制度です。例えば、「20時間分の固定残業代として、毎月3万円を支給」とあれば、20時間の残業をしなくとも、固定残業代の3万円が支給される、という具合です。

また、20時間を超える残業があれば、超過分は追加支給されます。例えば、30時間の残業をしたら、超過する10時間分の残業代1万5000円を、別途受け取れるということになります。

固定残業制は労働者からすると、所定の時間内に収まればその分は残業しなくても残業代が得られる上、超過しても賃金が追加支給されるので、損をしない制度に思えます。では、なぜ固定残業制を「悪」ということがあるのでしょうか。

固定残業制度は、残業が常態化する原因になっていることがある

固定残業制が悪く言われる理由の一つは、固定残業制によって残業が常態化している職場であることが予想されるためです。

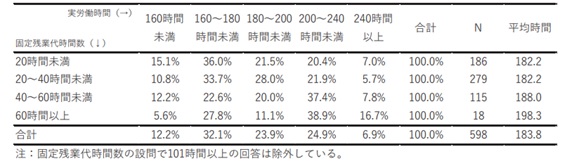

独立行政法人2022年3月31日に発行された、労働政策研究・研修機構の「労働時間の研究―個人調査結果の分析」より、「固定残業代時間数と実労働時間のクロス表」を見ると、固定残業制によって定められた固定残業の時間が長ければ長いほど、労働時間も長くなっています。

図表

出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働時間の研究―個人調査結果の分析」図表 4-3-24

それもそのはずで、基本的に皆が効率よく仕事をこなし残業0時間で業務を終わらせた場合、会社は本来支給しなくてもよい残業代を、固定残業代として支払わなければならなくなるのです。それにもかかわらず固定残業制を導入するということは、毎月固定残業制に近いだけの残業が生じるのだろうと考えられます。

見かけは給与が高くても、年収は低い場合がある

固定残業制が導入されていると、基本給は低く、月給から想定できるほど年収は高くならないので、入社後に「だまされた」と思ってしまう可能性があります。

例えば、月給30万円のうち、5万円が固定残業代だとしましょう。そして、賞与は年間2ヶ月分とします。

通常は月給30万円であれば、賞与が60万円となり、年収は420万円となります。しかし、固定残業代5万円が含まれていると、賞与は固定残業代を除いた25万円を基に計算されます。それゆえ、年収は350万円となります。

これは固定残業代の額が高ければ高いほど、賞与の基準となる月数が多ければ多いほど、如実に年収の差となって現れます。

また、同様に残業代の単価も、基本給を基準にして計算されます。そのため、1時間残業をした場合、月給30万円の方と比較して、固定残業代5万円込みで30万円の方は、1時間当たりの残業代も低くなります。

制度が適正に運用されていない場合もある

そもそもですが、固定残業制をめぐって、裁判が頻繁に起こってるという実態もあります。中には、最高裁判所にまで持ちこまれた争いもあります。

「労働時間の研究―個人調査結果の分析」によれば、固定残業制の下で働いている方は、回答をした労働者のうち28%ほどいると推定されます。その「固定残業制の下で働いている方」を対象に「固定残業代に相当する時間数を知っているか」という回答を集計したところ、「知らない」との回答が78.8%を占めました。

固定残業制を導入する場合、それに相当する時間数や月給のうち何円が固定残業代であるか、明示する必要があります。また、そもそも残業代や休日出勤手当が支払われていない方も、回答をした労働者のうち10.1%存在しています。

これまで見た調査結果を確認する限り、固定残業制の運用において、条件が明示されていない、超過分の残業代が支給されないなど、適正でない運用がなされている職場は少なくないでしょう。そのため、「固定残業制は悪だ」といわれてしまうことがあるのです。

まとめ

周囲の人から「固定残業制の会社はやめておけ」と言われた場合、基本給が低いため月給の割に年収が低くなったり、正しく制度が運用されておらず法的に不利益を被ったりする可能性があると警告してくれている場合があります。その他にも、労働時間が長時間になりがちであるなどの理由から心配されている、ということも想定されます。

固定残業制の会社が全て悪というわけではないですが、固定残業制が労働者にとって不利益に働くことがあるのも、また事実です。

固定残業制の会社に転職しようとしているのであれば、収入や労働時間、そして労働環境について、自身が納得できるものであるのか、慎重に考えて決めるべきでしょう。

出典

独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働時間の研究―個人調査結果の分析」

執筆者:柘植輝

行政書士