「所得控除になるのでお得」は、実際どのくらいお得なの?

配信日: 2020.04.12

しかし、いくら支払うとどのくらいの節税効果があるのかということまで把握できている方は少ないのではないでしょうか。場合によってはそれほど節税になっていないこともあるので注意が必要です。

そこで、今回はこの「所得控除」がどのくらいの節税になるのかということを、おおまかに把握する方法について解説します。

ファイナンシャルプランナー(日本FP協会 AFP認定者)

フリーランスライター

保険を得意ジャンルとするFP・フリーライター。

代理店時代、医療保険不要論に悩まされた結果、1本も保険を売らずに1年で辞めた経験を持つ。

FPとして、中立公正な立場から保険選びをサポートしています。

所得税や住民税の計算方法を理解することがまず必要

所得控除がどのくらいお得なのかを把握するためには、まず所得税や住民税がどのように計算されるのかを理解することが必要です。

所得税や住民税は、「収入」ではなく「所得」の金額に基づいて計算されます。所得とは収入から必要経費にあたる金額(サラリーマンや公務員の場合は「給与所得控除額」と言います)を差し引いたもので、所得控除はこの所得の計算において控除できるものを指しています。

例えば所得控除となるものが10万円あれば所得が10万円少なくなるので、適用される税率が20%なら税金が2万円安くなるというわけです。ここまでは簡単です。

適用される税率を把握する方法

では、適用される税率はどのように把握すればよいのでしょうか。所得税と住民税では違いがあるので、それぞれについて解説します。

所得税の税率

所得税は「超過累進税率」という仕組みが取り入れられているので、所得が高くなると、以下のように適用される税率も上がります。

例えば所得が300万円の場合、195万円までは5%が適用され、300万円と195万円の差額については10%が適用されます。300万円全額に10%が適用されるわけではありませんので注意してください。

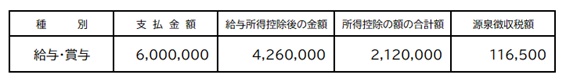

ただ、自身の年収は把握していても、所得を把握しているという方はそう多くないのではないでしょうか。会社員や公務員の方が所得を把握する方法は、源泉徴収票を見るのが一番簡単です。源泉徴収票には以下のような記載があるので、これを元にして求めることができます。

源泉徴収票にある「支払金額」は収入で、「給与所得控除後の金額」は収入から給与所得控除額を差し引いたあとの金額です。

ここから「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額が所得なので、所得は426万円-212万円=214万円になり、適用される最も高い税率は10%ということになります。

そのため、新たに所得控除の対象となる金額が年間で10万円生じる場合、その分についての節税効果は10万円×10%=1万円となります。

住民税の節税効果

住民税の金額は「均等割」と「所得割」の合計です。

均等割の金額は一律で決まっているため、所得の金額に影響を受けません。また、所得割については全国のほとんどの自治体で所得の10%とされています。そのため、所得控除の対象となる金額が10万円なら1万円の節税となり、所得税と住民税の節税効果を合計すると2万円となります。

一般的な収入の方であれば所得税・住民税ともに10%であることが多いので、合計で20%程度と考えておけば良いでしょう。

期待したほどの節税効果があるとは限らない

節税効果を概算するうえで注意しなければならないのは、支払った金額の全額が所得控除の対象となるとは限らない点です。

iDeCoについては掛金の全額が所得控除の対象になりますが、生命保険料控除や個人年金保険料控除など保険関連の所得控除には上限があるので、保険料として支払った金額の全額が対象になるわけではありません。

また、住宅ローン控除の適用を受けているときも注意が必要です。住宅ローン控除となる金額は年末における住宅ローン残高の1%ですが、これは所得控除ではなく「税額控除」です。

税額控除は節税効果が所得控除よりもずっと大きく、多額の住宅ローンがあると、その時点で所得税や住民税はかなり軽減されています。そのため、節税効果を期待して新たに保険に加入しても、思ったほどの節税効果が得られないことがあります。

学資保険や個人年金保険の勧誘を受けるときは、節税効果が強調されがちです。しかし、新たに加入するときはセールストークを鵜呑みにせず、どれくらいの節税効果が期待できるのか少し考えてみてください。

[出典]国税庁 タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」

執筆者:横山琢哉

ファイナンシャルプランナー(日本FP協会 AFP認定者)

フリーランスライター