【年金受給者は忘れずに!】医療費控除は「10万円以下」でも受けられる? その理由を解説

配信日: 2023.01.15

本記事では、現役世代の時とは少し考え方が変わる年金受給者の医療費控除について解説します。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

医療費控除とは

医療費控除とは所得控除の1つで、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った医療費のうち、原則として「10万円」を超える部分の金額について所得から差し引くことができる制度です。例えば、医療費が30万円かかった年は、20万円の医療費控除を受けることができます。

総所得金額等200万円未満は「10万円」ではない

「医療費控除が受けられるのは、年間の医療費が10万円を超える場合」は、広く知られていることと思います。ただし、総所得金額等が200万円未満の場合には、10万円ではなく「総所得金額等の5%」になることはご存じでしょうか。例えば、総所得金額等が100万円の場合、医療費控除は5万円(100万円×5%)超の医療費があれば受けられることになります。

総所得金額等とは、合計所得金額から純損失または雑損失などの繰越控除を適用した後の金額をいいます。繰越控除とは、上場株式等の譲渡損をその年の譲渡益から控除しきれなかった場合に、最大3年間繰り越すことができる制度です。繰越控除がある年金受給者は少数派であり計算が複雑になることから、以下では繰越控除までは考慮せずに「総所得金額等=合計所得金額」として進めます。

年金受給者は総所得金額等200万円未満になる人が多い

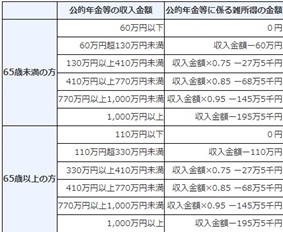

年金の所得金額は、図表1のとおり年金収入から公的年金等控除額を差し引いて計算します。

図表1

国税庁 高齢者と税(年金と税)より引用

例えば、65歳以上で年金収入300万円の人の所得金額は190万円となり、医療費控除が受けられる医療費は「190万円×5%=9万5000円」を超える金額ということになります。つまり、収入が年金のみとなっている人は10万円以下の医療費でも医療費控除を受けられる可能性が高いのです。年金から源泉所得税が天引きされている場合には、積極的に医療費控除を利用して支払い過ぎた税金を取り戻しましょう。

医療費控除で減る所得税の試算

次の条件で医療費控除による所得税の節税額を計算してみます。

●年齢:70歳

●年金収入:250万円

●医療費:20万円

まず、年金所得の金額を計算します。

250万円-110万円=所得金額140万円

次に、医療費控除の金額です。

20万円-(140万円×5%)=13万円

最後に、医療費控除に対する所得税を計算し、節税できた金額が求められます。

13万円×所得税率5%=6500円

今回の場合は、6500円の節税になることが分かりました。

まとめ

年金を受給する年齢になると、若い頃よりも医療費がかかっているという人も多いでしょう。医療費控除は、原則的には医療費が10万円を超える人が対象になりますが、総所得金額等が200万円未満の場合には10万円以下でも医療費控除を受けられます。

公的年金等の源泉徴収票を確認し、源泉所得税の金額が記載されている場合には、医療費控除によって還付を受けられる可能性があるということを知っておきましょう。

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 高齢者と税(年金と税)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部