「遺族年金」と自分の「老齢基礎年金」、どっちを受け取った方がより多くの年金を受給できる?

配信日: 2023.01.20

そこで今回は、遺族年金と自身の老齢年金のどちらを受け取った方が、年金額がより多くなるのかを詳しく解説します。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

そもそも遺族年金とは?

まずは遺族年金がどのようなものなのかを詳しく解説します。遺族年金とは、年金受給権者、あるいは年金受給資格のある被保険者と生計を同じくする配偶者や子が、受給権者、あるいは被保険者が死亡してしまったときに受け取れる年金です。

生計を同じくするとは、同居しているか、別居していても健康保険の扶養親族であるなどの条件を満たしていること、収入が850万円未満、あるいは所得が655万5000円未満であることという2つの条件を満たしている状態です。

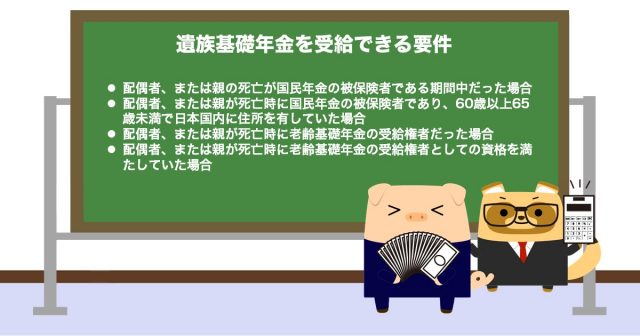

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、死亡した配偶者や親が国民年金と厚生年金の両方に加入していた場合には、両方の遺族年金を受け取れます。遺族基礎年金を受給できる要件は次の4つです。

・配偶者、または親の死亡が国民年金の被保険者である期間中だった場合

・配偶者、または親が死亡時に国民年金の被保険者であり、60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していた場合

・配偶者、または親が死亡時に老齢基礎年金の受給権者だった場合

・配偶者、または親が死亡時に老齢基礎年金の受給権者としての資格を満たしていた場合

また、遺族厚生年金を受給できる要件は次の5つになります。

・配偶者、または親の死亡が厚生年金の被保険者である期間中だった場合

・死亡した配偶者、または親が厚生年金の被保険者である期間中に病気やけがの初診を受けており、初診から5年以内にその病気やけがが原因で死亡した場合

・配偶者、または親が死亡時に1級か2級の障害厚生(共済)年金の受給権者だった場合

・配偶者、または親が死亡時に老齢厚生年金の受給権者だった場合

・配偶者、または親が死亡時に老齢厚生年金の受給権者としての資格を満たしていた場合

なお、受給対象者で最優先になるのは妻です。その後の優先順位は子、夫、父母、孫、祖父母と続きます。子と孫は18歳になった年度の3月31日までであること、夫と父母、祖父母は遺族となった時点で55歳以上であることなどが条件です。また、子のない妻の場合は5年間のみ、父母と祖父母は60歳からの受給になります。

遺族年金はいくらになるの?

遺族基礎年金額は令和4年の場合、年額で77万7800円です。それに加え、18歳未満の子どもがいる場合、2人目の子どもまではそれぞれ22万3800円、3人目以降の子どもは1人あたり7万4600円が加算されます。仮に18歳未満の子どもが2人いるのであれば、遺族基礎年金額は年間122万5400円です。

また、遺族厚生年金の年金額は死亡した配偶者や親の報酬比例部分の4分の3です。仮に死亡した配偶者、または親の報酬比例部分が100万円だった場合、受け取れる遺族厚生年金額は75万円になります。遺族基礎年金額と合わせて152万7800円です。

遺族年金の請求手続き方法

遺族年金の請求手続き方法は、遺族基礎年金と遺族厚生年金とで異なります。遺族基礎年金の場合、請求手続き先は住んでいる地域の市(区)役所か町村役場です。遺族厚生年金は近くの年金事務所か年金相談センターで受け付けています。

請求手続きの際の添付書類は戸籍謄本や死亡診断書などです。死亡原因や子の有無などによって異なるので、あらかじめ年金事務所や年金相談センターなどに問い合わせておきましょう。

遺族年金の方が受給額が多くなる可能性が高い!

遺族年金額と自身の年金額のどちらが多くなるのかは状況によって異なります。例えば、18歳未満の子どもがいない自営業者の夫婦の場合、自身の老齢基礎年金額が満額であれば、老齢基礎年金も年間77万7800円なので同じになります。

しかし、老齢基礎年金額が満額でない場合や18歳未満の子どもがいる場合には、遺族年金の方が高くなるでしょう。また、配偶者や親が厚生年金に加入していた場合には、自身の年収が死亡した配偶者、または親の年収の4分3以上であるかどうかが見極めのポイントとなります。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部