相続税が「210万円」減る!? 生命保険の「非課税枠」でできる節税対策とは

配信日: 2025.02.27

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。

早稲田大学卒業後、大手メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超える。その後、保険代理店に勤め、ファイナンシャル・プランナーの資格を取得。

現在、サマーアロー・コンサルティングの代表、駒沢女子大学特別招聘講師。CFP資格認定者。証券外務員第一種。FPとして種々の相談業務を行うとともに、いくつかのセミナー、講演を行う。

趣味は、映画鑑賞、サッカー、旅行。映画鑑賞のジャンルは何でもありで、最近はアクションもの、推理ものに熱中している。

相続における「生命保険非課税枠」とは何か?

相続税を算出するに当たり、2つの大きな控除があります。

1つは「基礎控除」で、相続財産額から無条件で控除されます。すなわち、基礎控除額の範囲内に相続財産が収まれば、相続税の対象にはなりません。

基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

もう1つの控除は「生命保険の非課税枠」です。これは、被相続人が被保険者となり、相続人が保険金受取人となった場合、その死亡保険金に適用されます。死亡保険金からは「500万円×法定相続人の数」が控除され、それが「生命保険の非課税枠」です。

生命保険の非課税枠は、例えば相続人(実際に保険金等の財産を相続する人。相続放棄をしている人は除く)が「配偶者と子3人」の計4人いる場合は2000万円、相続人が子1人のみの場合には500万円となります。

⽣命保険の死亡保険⾦は、亡くなった⼈が所有していた財産ではありません。しかし、被相続⼈の死亡を理由に⽀払われるので、⽣命保険の死亡保険⾦には、相続と同じ効果があります。それゆえ、死亡保険金は「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象になっています。

したがって、被相続人を被保険者にした生命保険を付保すれば、基礎控除に加え、生命保険の非課税枠も使用することが可能になります。この仕組みを使って節税を考えるのが、生命保険の非課税枠を利用した節税法です。

節税対策の仕組みと、保険の設定の仕方

節税対策を行う場合、保険を次のように設定する必要があります。

1. 保険の種類:毎年(あるいは毎月)払いまたは一時払い終身保険

2. 保険契約の設定:

契約者=保険料支払者:被相続人

被保険者:被相続人

保険金受取人:相続人(単独でも複数でも可)

なぜこのような保険の種類と契約の設定が必要なのか、以下に説明します。

1. 終身保険であるべき理由

いつ死亡しても保険金が支払われるようにするためです。

2. 被相続人が持っている現金で、保険料を支払う理由

被相続人が持っている現金はいずれ相続財産になるので、相続税説明のためには相続財産を少しでも減らす必要があります。被相続人が保険料を支払うことで、相続財産を減らす効果があります。

3. 保険契約の設定

契約者(保険料支払者)・被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人にすると、死亡保険金が相続税の対象になり、生命保険の非課税枠も適用されます。すなわち、遺産を現金ではなく「生命保険の非課税枠が付いた死亡保険金」の形で相続人に渡すことができ、生命保険の非課税枠の部分に相当する相続税が節税できます。

これが、生命保険を使った相続税の節税方法です。

4. 保険料の支払い方法

理想的な支払い方法は毎年(月)払いですが、そのためには健康診査に通りやすい若い頃から相続を考え、保険に加入しておく必要があります。それができなかった場合の対策として、一時払い終身保険があるのです。

一時払いの終身保険は、生命保険加入に当たり健康診査がそれほど厳しくないので、高齢になってからでも加入することができます。その代わり保険料は高く、保険料が保険金と同等になることもありますが、そうなっても生命保険非課税枠相当分が課税されないので、節税効果があります。

どのくらい節税が可能になるか?

それでは、生命保険を活用した場合の節税額がいくらになるか、一時払い終身保険を使った場合で確認してみましょう。前提条件は次のとおりです。

● 被保険者および長男、次男、長女の4人家族(法定相続人は長男、次男、長女の3人

● Aは生命保険を節税対策として使わない場合、Bは生命保険を使った場合とする

● 一時払い終身保険の保険料は1500万円、死亡保険金を1500万円とする

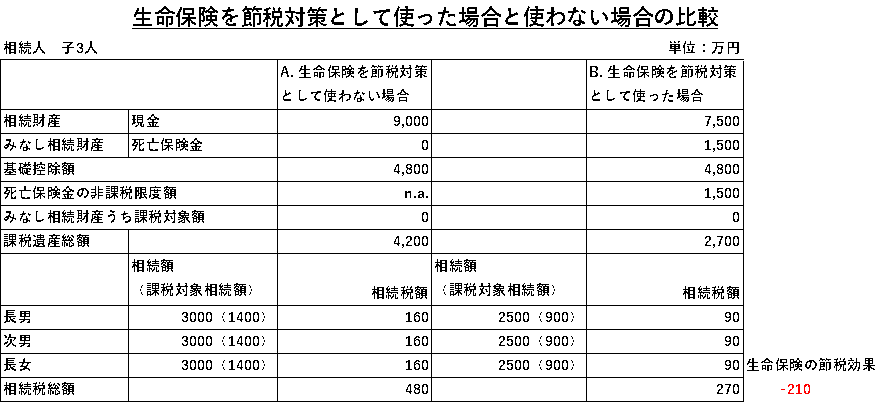

下表1も参照してください。

表1 相続税総額の計算と節税額

筆者作成

まず相続財産は、Aの場合で9000万円あり、基礎控除の4800万円を引いて、課税遺産総額は4200万円になります。

これに対しBは、一時払い終身保険料として1500万円を使うので、相続財産は7500万円になります。みなし相続財産(死亡保険金)が1500万円になりますが、生命保険の非課税枠を使えるので、500万円×3人=1500万円が非課税になります。

その結果、みなし相続財産はゼロになり、基礎控除を引いた課税遺産総額は2700万円となり、BはAと比べて課税遺産総額が1500万円少なくなります。

ここで、長男、次男、長女の3人を合わせて、1500万円相当の相続税を節税できたことになります。

では、実際の相続税はいくらになるでしょうか?

A.生命保険を使わない場合:

法定相続人1人当たりの課税遺産総額:1400万円

1人当たり相続税額:1400万円×15%―50万円=160万円

相続税総額:160万円×3人=480万円

B.生命保険を使った場合:

法定相続人1人当たり課税遺産総額:900万円

1人当たり相続税額:900万円×10%=90万円

相続税総額:90万円×3人=270万円(Aの場合の56%)

生命保険を使うと、210万円(Aの場合の44%)の節税となります。

まとめ

本記事では、生命保険を利用した相続税の節税方法を紹介しました。被相続人が被保険者となる生命保険は、死亡保険金から「500万円×法定相続人の数」が控除されます。仮に保険料が保険金と同等であっても、生命保険非課税枠相当分には課税されないので、節税効果があります。

執筆者:浦上登

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー