高齢者世帯の収入は年間「332万円」!所得内訳や年金以外の収入源を調査

配信日: 2023.04.06

さらに、高齢者の人口は増え続けることが予想され、2040年には総人口の35.3%に達すると推測されています。

高齢化が進み、年金受給額に関する不穏なニュースが飛び交うなか、老後の収入が気がかりな人も少なくないはずです。

そこで、本記事では、高齢者世帯の所得の実態や平均所得額、公的年金以外の収入源について解説します。

※高齢者世帯とは、65歳以上の者のみで構成するか、またはこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯を指す。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

高齢者世帯の所得の実態

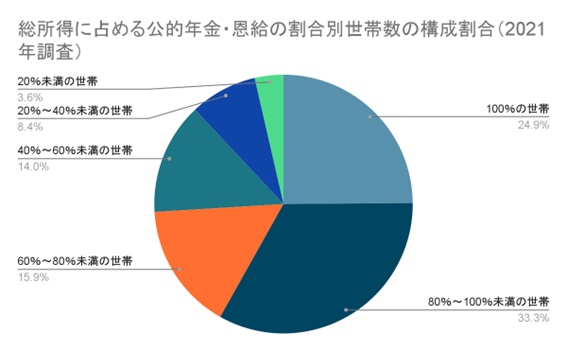

厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2021年)によると、高齢者世帯の約25%が、公的年金・恩給による収入のみを収入源としていることが明らかになっています。

図表1

※厚生労働省「国民生活基礎調査」(2021年)より筆者作成

2021年調査の高齢者世帯について、公的年金・恩給が占める割合別に示したものが図表1です。80~100%未満も含めると、およそ6割の高齢者世帯が、主に公的年金・恩給による収入で生計を立てているという結果となりました。

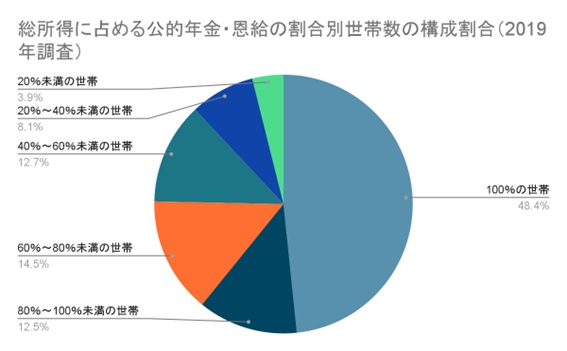

ここで、2019年の調査結果と比較してみましょう。

図表2

※厚生労働省「国民生活基礎調査」(2019年)より筆者作成

80%未満の割合にはほぼ変化は見られませんが、80%~100%未満の割合が大幅に増加し、その分、公的年金・恩給のみを収入源とする世帯が減っていることが分かります。

高齢者世帯の平均所得額と所得内訳

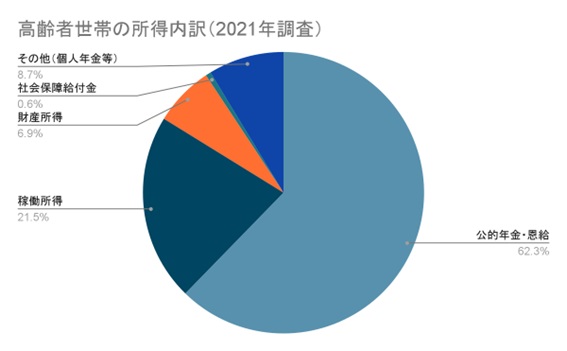

厚生労働省の「国民生活基礎調査」では、高齢者世帯の平均総所得は年間332万9000円。内訳は以下のとおりです。

図表3

※厚生労働省「国民生活基礎調査」(2021年)より筆者作成

平均総所得のうち、公的年金・恩給が207万4000円、稼働所得が71万7000円、そのほか財産所得や個人年金などを含めた額が53万8000円となっています。

ここで、2019年調査の所得内訳と比較してみましょう。

図表4

| 2019年 | 2021年 | |

|---|---|---|

| 公的年金・恩給 | 199万円 | 207万4000円 |

| 稼働所得 | 72万1000円 | 71万7000円 |

| 財産所得 | 20万4000円 | 22万9000円 |

| 年金以外の社会保障給付金 | 1万8000円 | 2万1000円 |

| その他(個人年金など) | 19万4000円 | 28万8000円 |

| 総所得 | 312万6000円 | 332万9000円 |

※厚生労働省「国民生活基礎調査」(2019年・2021年)より筆者作成

総所得自体は約20万円の増加となっていますが、これにもっとも寄与しているのが「その他」の項目です。「その他」には仕送りのほか、企業年金や個人年金が含まれています。

企業年金とは、企業が従業員の老後を支えるために、年金を支給する仕組みのこと。種類によって、終身で受け取れるものとそうでないものがあります。

そして私的年金とは、老後に備えて保険料を支払い、あらかじめ設定しておいた年齢に達した際に、企業年金や公的年金に加えて、所得として受け取れるようにするものです。

さらに、財産所得(債券の運用による利子所得や株式運用による配当所得、不動産賃貸料など)や、年金以外の社会保障給付金(高齢者医療給付費、老人福祉サービス給付費および高年齢雇用継続給付費)も、わずかながら増加傾向にあるといえます。

図表4の結果から、あらかじめ公的年金以外の所得を得るために備えておくことが、老後の収入に大きく影響を与えると考えられるでしょう。

年金以外の収入源の確保が、老後のゆとりにつながる

内閣府による「令和2年版高齢社会白書」が示す労働力人口のデータによると、1980年から2019年までの約40年間、労働力人口に占める65歳以上の割合は、増加の一途をたどっています。

そして、「国民生活基礎調査」(2021年)には、50%以上の高齢者世帯が「生活が苦しい」と感じているというデータもあります。

高齢者の人口や就業者の割合が増える今、安心して生活ができるゆとりのある老後に備えて、公的年金以外の収入源を確保することが、重要な課題となりつつあるといえるのかもしれません。

出典

総務省 統計トピックスNo.132 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-

厚生労働省 国民生活基礎調査(2021年)

厚生労働省 国民生活基礎調査(2019年)

内閣府 令和2年版高齢社会白書

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部